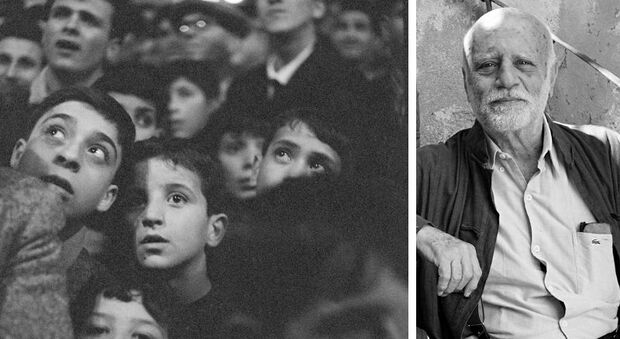

Il suo maestro, Henri Cartier-Bresson, ha sempre sostenuto avesse un occhio da pittore. Un Caravaggio moderno del bianco e nero, che ha regalato alla fotografia la sua personalissima dimensione di siciliano di Bagheria, poi di migrante, viaggiatore, scrittore, giornalista, in una girandola di talenti che, il 4 luglio scorso, ha compiuto 80 anni. Mille riconoscimenti nel corso di sessant’anni di carriera, primo fotografo italiano a entrare nella prestigiosa agenzia internazionale Magnum Photos, di Ferdinando Scianna Leonardo Sciascia - che ne fu mentore “e fu tutto”, confessa il fotografo - diceva: «Tutto quello su cui il suo occhio si posa e il suo obiettivo si leva obbedisce proprio in quel momento, né prima né dopo, per istantaneo magnetismo, al suo sentimento, alla sua volontà e - in definitiva - al suo stile».

Auguri, innanzitutto. Come si sente con queste 80 primavere addosso?

«Mi sento come se ne avessi 81. Scherzi a parte, sono contento: ho ricevuto tantissime manifestazioni di affetto, molte più di quante riuscissi a immaginare. Dal punto di vista fisico sono ormai un vecchio signore un po’ malandato. Lei scrive per Quotidiano? Che bel viaggio feci tanti anni fa per voi».

Lo racconti ai nostri lettori di oggi, ricordiamolo insieme.

«Quella fu una stagione di piacere e di amicizie. Un viaggio fantastico con Vittorio e Tonino (Vittorio Bruno Stamerra e Antonio Maglio, direttore e vicedirettore del giornale nel 1992, ndr), che diede poi vita a “L’approdo, il mito”. Un percorso punteggiato di emozioni che è stato per me la scoperta, non solo fisica, ma psicologica, di un paesaggio al quale io ero molto legato. Ricordo le persone bellissime che ho incontrato...e del resto siciliani e salentini hanno lingue simili e sono stronzi uguale».

Durante quel viaggio catturò gli scorci più belli del Salento di allora, era ancora in piena attività. Le capita di fotografare ancora?

«Ho smesso da un bel po’. Quando sono arrivato a Milano ho incontrato Paolo Monti. Fu lui a dirmi che “le foto si fanno con i piedi” e gli anni mi hanno dimostrato che era vero. Quanto ho camminato in questi 60 anni... dopo tanto camminare, i miei piedi non ne hanno più voluto sapere e la scrittura mi è venuta in soccorso, un po’ mi ha salvato. Ora mi occupo di quello che ho fatto. E rivivo i momenti di massima felicità della mia vita, quando andavo in giro per il mondo e, come diceva Robert Frank, stavo attento perché “Dio faceva capolino da dietro l’angolo”. Di foto se ne fanno tante brutte perché uno sbaglia il momento: cogliere il momento magico è tutto».

Senta, una domanda difficile. Qual è la foto cui è più affezionato?

«Lei ha figli?»

Sì, due.

«E se le chiedessi quale dei due ama di più, riuscirebbe a rispondermi? Le foto sono come le persone, fermano un momento del passato e cambiano, come cambiano gli uomini.

Guardando indietro, c’è qualcosa che farebbe diversamente?

«Avrei studiato e letto di più, avrei imparato l’inglese prima. Avrei fatto più foto per me che per professione. Mi sarei laureato. L’unica cosa che sono riuscito a fare sono i libri. I miei errori mi assomigliano: sono piuttosto approssimativo, purtroppo. Non sono stato un buon padre o un buon marito, non c’ero mai. Ho fatto quello che ho potuto, ma una cosa di cui non mi pento è quell’istinto che avevo da giovane di individuare in persone molto migliori di me un padre o un maestro e attaccarmici con tutte le mie forze. È stata la chiave della mia vita, anche perché ciascuno di noi è il frutto di quello che gli altri ci hanno regalato. Sciascia è stato tutto per me. Alcuni dei miei amici più importanti sono stati scrittori - Manuel Vázquez Montalbán, Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo - e mi hanno insegnato tantissime cose. Quando sono arrivato a Parigi pensavo che Cartier-Bresson fosse un monumento di marmo in un giardino pubblico, invece l’ho conosciuto e per me è diventato un fratello. Abbiamo diviso la strada per vent’anni e parlavamo di tutto, tranne che di fotografia. Avevamo le stesse idee politiche e una consonanza culturale straordinaria».

Fra i suoi amici si contano anche altri straordinari fotografi. Ha mai invidiato uno sguardo o una foto fatta da qualcuno di loro?

«Per il mio compleanno qui a Milano abbiamo organizzato una specie di festa con tanti amici. Sono persino riuscito a non piangere. C’era Gianni Berengo Gardin, un amico fraterno da più di 50 anni: ci mostriamo l’un l’altro i lavori in corso, una cosa che generalmente non si fa. E poi Antonio Biasiucci: in genere utilizzo la parola artista come un insulto, ma nel suo caso va usata per quel che è. Fa delle foto che io non potrei concepire. Ce ne sono tanti altri, e sono amici. Sa, l’anno scorso ho tentato di morire e non ce l’ho fatta, così ho pensato di concludere un libro al quale tengo molto. Si intitola “Incontri con fotografi illustri”: 50 autori per altrettanti racconti. Dentro, tanta ammirazione».

Viviamo la società dell’immagine: oggi tutti scattano foto a tutto, il cellulare sempre a portata di mano. Ma non abbiamo più ricordi, nessuno stampa fotografie, consegnate alla volatilità dei social. Cosa ne pensa?

«Questa che stiamo vivendo è un’epoca molto distratta sulla memoria e terrorizzata dal perdere i propri privilegi, per chi ce li ha. Non sono mai state scattate così tante foto come con gli smartphone, ma non si fa più l’album di famiglia. L’idea che una foto sia una traccia della nostra memoria non è più al centro del sentimento culturale diffuso ed è un peccato, perché quello è il portato più grande che la fotografia ha introdotto nella cultura contemporanea. Ma penso che non sia la tecnologia a mutare la cultura, ma il contrario: è la cultura a influenzare la tecnologia».

Comunque la si guardi, una relazione stretta e dagli esiti imprevedibili se pensiamo che il Sony World Photography Award 2023 è stato vinto non da una foto, bensì da un’immagine creata con un’intelligenza artificiale. Nemmeno la commissione chiamata a scegliere gli scatti migliori se n’era accorta. Non la spaventa?

«La fotografia è nata e si è evoluta con la società industriale. Ha vissuto un’epopea di cambiamenti tecnologici che sono inevitabilmente connessi a quelli culturali. La fotografia ha introdotto in questo mondo qualcosa che non c’era: non le immagini fatte, ma quelle ricevute dall’uomo, proponendosi come traccia di qualcosa che è esistito. Per questo ci portiamo dietro la foto della mamma, anche se è morta da molti anni. È una abuso linguistico dire “questa è la foto di una pipa”, ma esiste solo la foto di quella pipa in quel momento lì».

Come nel dipinto surrealista di René Magritte “Ceci n’est pas une pipe”, la fotografia sfida il modo comune di guardare la realtà insomma. E questo sarà sufficiente a salvarla, secondo lei?

«Viviamo un’epoca sintetica. Lo scatto vincitore del Sony World Photography Award non è stato pensato e deciso dall’Intelligenza Artificiale. Verrebbe mai in mente all’Intelligenza Artificiale di scrivere “L’infinito”? Non credo. La molla di tutto resta l’umano, la motivazione di una memoria che non vuol essere soltanto archivio. Sono convinto che tutte le innovazioni - eccetto quelle distruttive, come la bomba atomica - abbiano due facce e per questo l’AI mi preoccupa, sì, ma mi affascina anche. Chissà che cosa ne faranno gli uomini. Forse le fotografie fatte dalle persone scompariranno, ma la necessità di raccontare insita in ogni uomo non scomparirà mai».