Esterno sera. Piazza Grande, nel cuore di Modena che ha accolto, anche in questa edizione targata 2015, assieme a Carpi e Sassuolo, le splendide sollecitazioni degli studiosi invitati al Festivalfilosofia.

Un gruppo di ragazzini si siede a un bar, esattamente di fronte al palco dove l’immagine in pixel del filosofo Umberto Curi domina a perdita d’occhio sul gigantesco ledwall. Curi parla di “come si diventa maggiorenni”, come si esce dalla soggezione verso i padri e il potere, come ci si illumina di maturità. I ragazzini potrebbero ascoltare, imparare, fare esercizio di riflessione, in fin dei conti il racconto dell’illustre docente si segue bene, ben oltre le competenze scientifiche che normalmente servirebbero, e l’argomento li tocca direttamente.

E invece no. Sono a turno ripiegati sui loro smartphone, a chattare, “condividere”, scaricare, postare foto e quant’altro. In ottemperanza a quei terribili rituali che i sociologi hanno ribattezzato “look down generation”, la generazione che cammina guardando in basso, stregata più dai display e dai like sui social network che dalle architetture dei palazzi e dagli sguardi delle persone. Fra questa pattuglia di teenager e Curi davanti al microfono c’è lo stesso abisso, in pochi metri quadri di suolo pubblico, che divide i Flinstones da Napoleone, le grotte dal cielo, i dinosauri dai reattori nucleari.

E non è un discorso moralistico del tipo chi è più bravo e chi meno, chi è più aggiornato e chi meno, ma una filigrana della storia e del conoscere che corre il rischio di sgranarsi, universi paralleli che non si incontrano nonostante il moltiplicarsi degli strumenti tecnici.

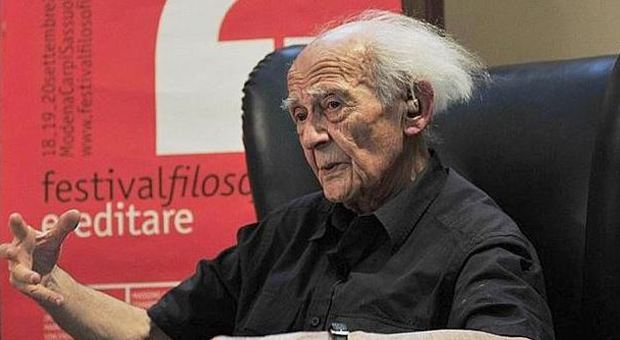

Perfetta epitome di ciò che Zygmunt Bauman ha raccontato nelle sue due “lectio magistralis” tenute a Modena e Carpi all’interno della prestigiosa kermesse filosofica. “Babel” è il titolo del suo ultimo libro pubblicato in Italia per i tipi della Laterza, scritto a quattro mani con Ezio Mauro, ed è proprio sulla babele dei linguaggi e sulla spesso disperante condizione di solitari interconnessi che dobbiamo rivolgere il nostro sguardo. Il filosofo polacco ha distinto fra “communitas” e “immunitas”. “La prima stabilisce responsabilità, obblighi definiti, fa acquisire conformità ma offre anche sicurezza perché si può sempre contare su qualcuno. La seconda ci consente di toglierci di dosso gli obblighi, e siamo così individualizzati nei nostri comportamenti, ma spesso circondati da inadeguatezza, senso di impotenza”. E l’immunitas è proprio figlia di quel mondo magico e fluttuante del Web dove tutto sembra a portata di mano, pronto al consumo, senza oneri, nella libertà più totale di acquisire informazioni e facoltà senza nemmeno il contatto reale con l’altro.

Unire le disuguaglianze sociali a questo rapporto fantasmatico fra contenuti e fra persone, porta dunque, secondo Bauman a quella definizione di “modernità liquida come irreparabile precarietà”, e la nostra infingarda e immarcescibile fede nell’onnipotenza di Internet a un “corridoio di tanti specchi” dove ascoltiamo solo l’eco – o il rimbombo grossolano – della nostra voce. E non c’è canto sociale, nessuna coralità, nessuna, o pochissima empatia, col vicino che soffre e urla diritti, sicurezza, pane, dimora. Fragilizzazione e superficializzazione che Bauman (come aveva scritto anche altrove) intravede come “danni collaterali” di una Rete troppo pedissequamente oggetto di apologia, mentre assembla le persone intorno a una gated community, una “zona priva di conflitto”, spingendo gli utenti più assidui a intrattenersi solo con i simili e con chi ha le stesse opinioni, elidendo differenze e problematicità, là dove spesso ci sia arena nel mondo off line. L’”informale”, invece, secondo il filosofo polacco, apre alla mutua confutazione, alla digressione dai programmi prestabiliti, a modelli cooperativi, e al venir meno di quel clientelismo-consumismo sul quale abbiamo raggelato i nostri affetti e la nostra capacità di formulare sintesi sui fatti e le notizie da cui siamo sforacchiati a ogni ora del giorno come da fucili a pallettoni.

Bauman ricorda con grande pudore la tragedia di Lampedusa del 2013. “Folle di migranti volevano sbarcare, hanno dato tanti soldi agli scafisti finché la nave non si è rovesciata e sono finiti in fondo al mare. Erano esseri umani come noi, padri, madri, figli, fratelli, persone come noi, costretti a scappare per cercare da mangiare, acqua potabile da bere, esattamente come i nostri trisavoli hanno fatto per decenni”. Il “come noi” così accoratamente gridato è proprio quel sostrato di Umano, di Universale concreto che abbiamo dimenticato, stretti, come siamo, da confini, barriere, appartenenze ideologiche e territoriali, i tanto agognati e famigerati Stati-Nazione che sono l’”heritage”, dice Bauman, il patrimonio, l’eredità, il “fardello” che l’Occidente ci ha consegnato dal XVII secolo e che ha comportato un “fare a fette” il mondo, uno sparpagliarsi in mille enclave che spesso riconoscono nel diverso, nell’estraneo solo un nemico da abbattere, demolire, umiliare, abbandonare al suo destino.

Dobbiamo, insomma, riscoprire l’altrove, un Oltre che riaccomuni e non sfaldi e disgreghi, come fa l’attualità con le nostre vite, le nostre coscienze, sottoponendoci o al giudizio e alle decisioni di forze globali segrete, o predisponendoci al gioco perenne delle tastiere dove tutto sembra portatile e self, ma ci ritroviamo più atomizzati e incompresi di prima. Riprendendo Beck, Bauman dice che abbiamo adesso un “cosmopolitismo senza consapevolezza. Mettendo il dito su un punto qualsiasi della carta geografica non c’è evento, non c’è paese che non eserciti un impatto, un influsso, un contatto con quello che noi siamo o facciamo nella nostra situazione particolare. E allora dobbiamo trovare vere soluzioni ai problemi reali, favorire l’interdipendenza e non la separazione. I profughi sono portatori di incertezza, sono la rappresentazione fisica dell’incertezza, e ci gettano in uno choc morale, ma possono essere anche germi di questa rinnovata consapevolezza, e forse messaggeri di una catastrofe che potrebbe riguardare anche noi”.

“Fusione di orizzonti”, sancisce Bauman riprendendo Gadamer. Un no “scomodo”, dice, alla computerizzazione della vita e alle “comfort zone” della Rete dove non c’è quella polifonia di voci discordanti e in dialogo che solo la vera compassione e partecipazione attiva può riconsegnarci. Una lezione, come tutte quelle del filosofo polacco, che non smette di scuoterci, di farci tremare, ma anche intravedere una spiaggia, un attracco, seppur remoti.

Il filosofo Zygmunt Bauman: "Soli e circondati da tanti specchi nella babele della Rete".

di Carmine Castoro

5 Minuti di Lettura

Lunedì 21 Settembre 2015, 12:20